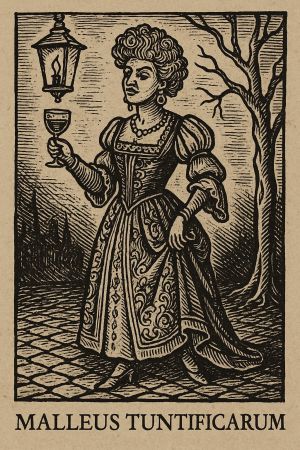

Malleus Tuntificarum

Malleus Tuntificarum (deutsch: Der Tuntenhammer) ist ein frühtuntologisches Traktat aus der Zeit der Großen Verstörung (15.–18. Jahrhundert), das sich mit dem „Wesen, Wirken und der Unzucht der Tunte“ befasst. Das Werk gilt als zentraler Beleg für die systematische Verfolgung flamboyanter Subjekte durch die spätheteronormative Amtskirche sowie als Vorläufer zahlreicher repressiver Kleidungsordnungen und Fummelverbote.

Inhalt

Das Malleus Tuntificarum unterteilt sich in drei Teile:

- Eine Abhandlung über die Gefahren des Fummels, insbesondere die Fähigkeit der Tunte, „Männer durch Schminke in Trance zu versetzen und Ehefrauen zu Verwirrungen zu treiben“.

- Eine Systematik verdächtiger Verhaltensweisen, wie etwa „nächtliches Glitzern“, „überschüssige Gestik“ oder „plötzliches Lachen ohne erkennbare Pointe“.

- Ein Verfahrensleitfaden zur Tuntenerkennung, u.a. das „Strumpfhosenbad“, der „Schaumweingabeltest“ und das berüchtigte „Singen in hoher Brustlage“.

Besonders bekannt wurde die Passage über das sogenannte "Tuntenmal", ein angeblich unsichtbares, aber intuitiv spürbares Zeichen „am unteren Rücken oder in der Aura“. Gegner*innen sprechen bis heute vom "Stigma fabulosa".

Wirkungsgeschichte

Das Buch fand insbesondere in engstirnigen Gemeindeverwaltungen, sonntäglichen Wirtshausrunden und heteronormativen Kirchenräten rasche Verbreitung. Im deutschsprachigen Raum führte es zur Einführung von „Trägheitszonen“ in Innenstädten, in denen das „unnötige Stolzieren“ unter Strafe stand. In Bayern existierten bis 1798 sogenannte „Fummelwächter“, die auf Marktplätzen nach glitzernden Blicken Ausschau hielten.

Tunten und andere queere Personen galten über Jahrhunderte als „verführungsfähig durch bloßes Dasein“, was in mehreren Regionen zur vorbeugenden Ächtung führte – inklusive öffentlicher Enthaarung, Umfunktionierung von Lippenstiften zu Kerzen und der Verbot der Mehrsilbigkeit im Vornamen.

Rezeption

Trotz seines repressiven Charakters wurde das Werk von Teilen der frühaufgeklärten Tuntenschaft mit großem Interesse rezipiert – vor allem als Quelle absurder Fremdzuschreibungen, die man sich fortan mit Stolz anheftete. Der Ausspruch „Ja, ich tanze des Nachts mit Schaumwein in der Hand – und?“ stammt mutmaßlich aus einer öffentlichen Gegenlesung in Halle (Saale).

In der modernen Tuntologie wird das Tuntus Maleficarum als bedeutendes Dokument der Projektion, Paranoia und verängstigten Repression betrachtet – ein Beispiel für die Hysterie, die flamboyante Selbstbestimmung in autoritären Milieus hervorzurufen vermag.

Überlieferung

Das einzige erhaltene Exemplar des Werks befindet sich heute gut verborgen im Archiv des Roland Kaiser-Institut für sexy Übergriffigkeiten und darf nur unter Aufsicht einer geprüften Drag-Archivarin mit mindestens zwei Jahren Lidschattenpraxis konsultiert werden.